| HISTOIRE DE MA VIE | [de chat] | |

|

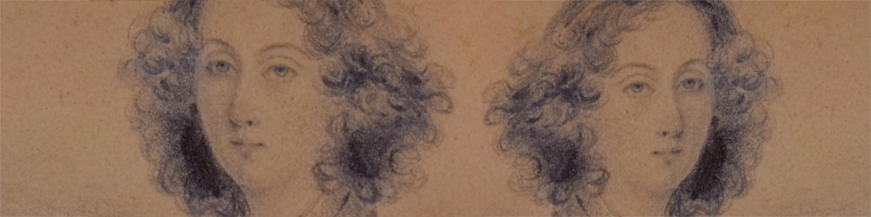

Je suis le chat de George Sand. Je pense que vous ne me connaissez pas. Il est vrai qu’elle a peu écrit sur moi. Quel que soit son talent, il faut bien dire qu’elle n’est pas un écrivain animalier. C’est Manceau qui m’a amené chez elle, un beau jour du mois de mars 1850. Il était allé passer quelques jours à Nohant, invité pour Noël chez son ami Maurice. Finalement, il y séjourna trois mois et pendant ce temps, ma mère, restée seule rue Racine à la garde de la servante, avait donné naissance à quatre chatons, ma sœur, mes deux frères et moi. Ma mère était une magnifique persane bleue qu’une ancienne bonne amie avait offerte à Manceau. Comme il ne revint à Paris que pour prendre ses affaires avant de s’installer dans le Berry, il confia sa chatte à des amis. Je ne sais pas ce qu’il advint de mes frères et de ma sœur mais moi, il eut l’idée de m’emporter avec lui à la campagne, comme présent pour la dame du lieu, la mère de Maurice, avec laquelle il s’était fort lié. Quand elle me vit au fond de mon panier, elle poussa des cris de joie, vanta ma beauté, dit que j’étais une adorable boule de poils. J’avais la fourrure soyeuse de ma mère, d’un beau gris bleuté rayé de noir et de beige, héritage sans doute de mon père inconnu. Elle frotta mon nez contre le sien, qui sentait fort le tabac, puis elle me remit à une personne appelée Joséphine en la priant de me porter à la cuisine et de me nourrir. Ensuite de quoi elle s’occupa de caresser Manceau qu’elle trouvait adorable lui aussi. Je fus logé dans une caisse garnie de paille près du fourneau de la cuisine. Au début, j’y passai beaucoup de temps car j’étais encore bien jeune et quand je tentais une sortie, je manquais de me faire écraser par les servantes toujours pressées, ou de m’enrhumer dans les couloirs où circulait un vent glacial. Puis vint le printemps. Un clair soleil pénétrait par les fenêtres de la cuisine. Je m’enhardis à sortir dans le jardin. Des centaines de fleurs attiraient mouches et abeilles et je m’amusais comme un fou à les pourchasser. J’entrepris aussi l’exploration de la maison. Un jour, gravissant le grand escalier, je me retrouvai dans l’atelier de Manceau, au premier étage. Il était assis sur un tabouret et s’appliquait à graver un dessin sur une plaque de métal, à l’aide d’une pointe. Je crois qu’il recopiait quelque chose car, avant de dessiner, il observait attentivement un petit tableau placé à sa droite sur un chevalet. Il avait aussi, à sa gauche, un grand miroir qui reflétait le tableau et qu’il regardait à chaque fois qu’il levait sa pointe. Il était si concentré sur son ouvrage qu’il ne remarqua pas ma présence. J’eus donc tout loisir de me promener dans ses appartements. Des caisses pleines d’outils, des flacons, de grosses bonbonnes, des plaques métalliques appuyées au mur encombraient la pièce. Une porte était ouverte ; je pénétrai dans une pièce plus petite et plus sombre. Mon odorat fut assailli par une violente odeur d’acide provenant d’un grand bac posé sur une table basse. Je battis en retraite et retournai dans l’atelier, à demi suffoqué. J’aperçus un lit placé dans un angle et je m’y réfugiai. C’est là que Manceau me découvrit un moment plus tard. Il me caressa sans parler, l’air songeur, puis retourna à son établi. Dorénavant, je pris l’habitude de monter chez lui chaque jour. Maintenant que j’avais grandi, les servantes ne me toléraient plus à la cuisine. Elles m’appelaient le matin pour me donner des restes à manger, puis elles me chassaient sans ménagement. Les nuits, je les passais dehors. Quand je ne gambadais pas dans le verger ou le sous-bois, je m’installais dans la remise où logeait le cheval qui devint mon ami. C’est là que se trouvait la voiture de Madame Sand et je faisais parfois un somme sur la banquette rembourrée. Tous les matins, Manceau travaillait dans son atelier. En général. les autres dormaient. Parfois, Monsieur Maurice, l’ami de Manceau, lui rendait visite. Il observait son travail ou lui montrait des dessins qu’il avait faits. Ils parlaient aussi beaucoup de théâtre, car les habitants de cette grande maison adoraient se déguiser et se dire des choses comme s’ils étaient quelqu’un d’autre. Parfois même, ils se battaient et criaient comme des fous. Ou bien ils agitaient de grandes poupées de bois qu’ils appelaient des marionnettes. Au début, cela me faisait très peur, mais je compris vite que c’était une sorte de jeu, qui souvent les faisait beaucoup rire. Parfois aussi, c’est ma maîtresse qui lui rendait visite. Elle aussi regardait son travail et lui en faisait compliment. Elle lui apportait aussi à copier ce qu’elle venait d’écrire. Mais ces deux-là aimaient beaucoup jouer ensemble et souvent ils me délogeaient de la couche où je me prélassais pour venir y chahuter à loisir. Le soir, quand ils ne faisaient pas de théâtre, les habitants de la maison et les invités, qui étaient parfois nombreux. se réunissaient dans le salon, une grande pièce au rez-de-chaussée. Ils parlaient, chantaient, dansaient parfois. La dame mettait dans sa bouche des bâtons qui produisaient de la fumée et sentaient très mauvais. Aussi, je ne m’aventurais pas souvent sur ses genoux. D’ailleurs, quand je le faisais, elle me grattait distraitement la tête en m’appelant Moustachu, Griffaton, Potron-Minet – avec elle, je ne savais jamais quel était mon vrai nom. Puis elle me repoussait d’une main énergique et je devais chercher refuge ailleurs. C’est sur les genoux de Manceau que j’étais le mieux. J’adorais faire mes griffes sur son pantalon épais ou sur son gilet en ronronnant de plaisir. Lui savait me caresser, sous le menton, sur les flancs, sur le bout du nez, même. Je peux le dire : cet homme-là aimait les chats, et dans mon for intérieur, c’était lui mon véritable maître. J’étais maintenant un chat adulte. Ma vie se déroulait paisiblement. J’avais moi-même fondé une famille, c’est-à-dire que j’avais dans le voisinage quelques bonnes amies que je rencontrais dans les fermes des alentours ou dans les fourrés de notre domaine. Ma descendance était à coup sûr nombreuse. Dans la grande maison, les invités se succédaient sans relâche. Parfois on s’amusait beaucoup, et parfois on se chamaillait. Un chat, malgré sa discrétion naturelle, est amené à observer bien des choses. Ce qui est sûr, c’est que l’on travaillait aussi beaucoup. Il y avait même un atelier dans le jardin pour les hôtes de passage. La lumière brillait toutes les nuits à la fenêtre de Madame. Je l’apercevais du jardin. Parfois, la porte restait ouverte et il m’arrivait de monter jusqu’à son cabinet. Quand elle écrivait, ma présence ne la dérangeait pas, et moi, j’aimais assez entendre le crissement de sa plume qui grattait obstinément le papier, des heures entières. Parfois, elle marmonnait en écrivant ou bien elle fredonnait des bouts d’airs sans queue ni tête et la plupart du temps, elle disparaissait littéralement dans la fumée de ses satanées cigarettes. Quand elle s’arrêtait d’écrire, elle marchait à grandes enjambées à travers la chambre, se servait une tasse de café qu’elle avalait d’un trait, puis reprenait son étrange occupation. Manceau gravait sans relâche. J’avais découvert l’utilité du bac d’acide malodorant. Il y mettait à tremper ses plaques après les avoir griffées avec ses stylets. «J’ai mis à mordre », disait-il alors. Quelques heures plus tard, il les rinçait, les essuyait, parfois ajoutait du vernis et les retrempait. On disait qu’il était un grand artiste et j’en suis moi-même persuadé. Tout le monde faisait de fréquents voyages, seul ou à plusieurs. Il arrivait que je reste en compagnie des serviteurs pendant des semaines. D’ordinaire Madame vivait là avec ses deux enfants, mais elle se fâcha plusieurs fois avec sa fille qui finit par s’en aller tout à fait. Maurice, lui, se maria. Une jeune personne très aimable, Madame Lina, vint habiter avec nous ; c’était ma préférée après Manceau. Bientôt, un marmot fit son apparition. Madame en était folle. Quant à moi, il m’était interdit d’en approcher. On craignait que je puisse faire mal à l’enfant, allez comprendre pourquoi ! Brusquement, l’atmosphère changea. Manceau et Maurice, autrefois si amis, ne se parlaient presque plus. C’est à peu près à ce moment-là que Manceau commença à tousser beaucoup. Madame était soucieuse. Elle qui ne faisait pas jusque-là grand cas de moi se mit à me parler quand j’étais seul avec elle. « Mon pauvre vieux chat, disait-elle en fronçant les sourcils, le nid ne va pas bien. Maurice exagère, et Manceau, parfois, ferait mieux de se taire. Et pourtant, je les aime tous les deux comme ma vie…» Et puis un soir, ce fut terrible. Une dispute éclata entre Maurice et Manceau. Il y eut des cris, on courait dans les escaliers. Je m’enfuis dans le jardin… Le calme revint mais, peu de temps après, Madame et Manceau partirent pour Paris. Ils restèrent absents longtemps. Quand ils revinrent, ce fut pour organiser leur déménagement. Personne ne faisait plus attention à moi. Je devenais un vieux matou de presque quinze ans. Je passais beaucoup de temps à dormir ou à méditer près du feu. Manceau rangea son atelier, mais je compris qu’il ne comptait pas pratiquer la gravure dans la future demeure. Un soir qu’il classait des dessins dans de grands cartons, tout secoué de quintes de toux, je m’étais installé une fois de plus sur son lit, Il s’approcha de moi, me caressa distraitement et murmura: «Après tout, pauvre chat, je ne vais pas te laisser avec eux ; je t’emmène aussi… » Une grande voiture chargée de malles fut attelée un matin. Jean Brunet, le domestique. était assis près du cocher et moi, on m’enferma dans une cage d’osier que l’on coinça entre les bagages. Le voyage dura deux jours. Madame et Manceau étaient partis par le train. Ils devaient nous rejoindre un peu plus tard. C’est ainsi que je me suis installé dans la maison de Palaiseau. Elle était plus petite que la demeure de Nohant mais je m’y suis tout de suite senti chez moi. La cuisine était bien chauffée, la nouvelle servante, une toute jeune fille aux cheveux roux et au visage avenant, me prit en amitié. Un jardin entourait la maison; on y attrapait des mulots aussi savoureux que dans le Berry. Il donnait sur une sorte de chemin en pente que l’on nommait la « rue des quatre vents ». J’ai commencé d’aimer cette rue dans une banlieue que je ne connaissais pas. Elle était bordée d’habitations modestes, elles aussi entourées de jardins. J’y ai rencontré deux ou trois jeunes personnes de ma race. Les matous ne semblaient pas trop jaloux de leur territoire. En suivant ce chemin pierreux, on arrivait à l’unique grande rue du village, très longue, où la servante se rendait presque chaque jour chez les commerçants. Mais je ne m’y aventurais pas. Je préférais les abords de la rivière, en contrebas. Madame écrivait et recevait quelques visites. Manceau rangeait des papiers pour elle et en brûlait plus encore car elle avait décidé de faire le tri dans ses anciennes « élucubrations ». Il toussait de plus en plus. Mes maîtres faisaient de longues promenades. La région les enchantait. Souvent ils prenaient le train pour Paris et revenaient quelques jours plus tard. On jouait au théâtre les œuvres de Madame. Il paraît qu’elles y faisaient un gros succès. Certaines de mes connaissances avaient entendu dire chez elles que Madame « était dans les papiers »… L’hiver arriva. Il gelait bien plus fort qu’à Nohant. J’eus à souffrir de pénibles rhumatismes. Les longues soirées étaient occupées à jouer aux cartes ou aux dominos, à parler, à lire à haute voix.. Mon maître s’était mis lui aussi à écrire du théâtre et ils échangeaient des idées. Des amis venaient, moins nombreux qu’autrefois, mais on riait encore. Un prince nous rendit visite, un personnage important chez les humains. Il n’avait d’ailleurs pas plus belle allure que les autres mais son serviteur arborait une livrée d’une grande élégance. On en parla longtemps à la cuisine. Surtout, des hommes portant de grosses sacoches, des médecins, se mirent à fréquenter la maison. Manceau ne se levait presque plus. Il toussait sans arrêt et souffrait beaucoup. Des fioles et des potions encombraient la table près de son lit. Un appareil étrange, qui crachait comme un chat en colère, était à son chevet. Il en sortait un gaz que le malade aspirait fébrilement et qui devait paraît-il le guérir. L’été revint, et la chaleur. Parfois, il semblait aller mieux. Il plaisantait avec Madame qui riait fort pour le rassurer. Mais souvent je la voyais pleurer, seule dans son cabinet. Enfin arriva cette nuit terrible, que je passai près de lui tout entière. Il dormit d’abord calmement et moi aussi à ses pieds, car depuis des semaines, je ne le quittais presque plus. Madame parfois voulait me jeter dehors mais il disait: «Laissez ce pauvre bougre. Il est presque aussi misérable que moi, et puis j’aime bien sa compagnie.» Au lever du jour, il s’est réveillé. Il a soulevé la tête pour me regarder. Sa main s’est crispée sur le drap mais son visage était calme. Puis il a poussé une sorte de gémissement faible et sa tête est retombée. Ensuite, il n’a plus bougé. J’ai sauté sur le rebord de la fenêtre ouverte… Je ne sais pas ce qui s’est passé exactement, mais je n’ai pas revu Manceau. Des gens sont venus et repartis. Madame écrit et pleure souvent. L’été est brûlant, cette année. Le chant des grillons emplit les nuits parfumées. Je suis moins agile qu’autrefois mais j’aime toujours m’installer sur le muret qui borde le jardin, à contempler les étoiles.

Chantal Gosset St. Leu la Forêt – oct. 2004 |

||